Praxisbeispiel Gotthardkunststrasse Hospental UR

IVS-Objekt UR 25.3.1 im IVS-GIS

Die frisch instandgestellte Trockenmauer (Foto: R. Stärk, Synaxis)

Der Mauerwerksverband der instandgestellten Trockenmauer (Foto: R. Stärk, Synaxis)

IVS-Objekt: UR 25.3.1

Bedeutung nach NHG: national, mit Substanz

Das Objekt im IVS-GIS ansehen.

Die Strecke von Hospental bis an die Grenze zum Kanton Tessin beim Brüggloch ist das alpine Kernstück der Urner Gotthardkunststrasse. Die in den Jahren 1829 und 1830 errichtete Kunststrasse hat seit ihrer Entstehung viele Ausbauten, Überformungen und Korrekturen erfahren. Der Aufstieg südlich von Hospental, an welchem die vorliegende Trockenmauer liegt, ist eine der wenigen Stellen, wo die Gotthardkunststrasse noch in einem weitgehend ursprünglichen Zustand anzutreffen ist. Das Strassentrassee ist hier durchschnittlich sechs Meter breit und wird talseitig zumeist von ursprünglichen, trocken gebauten Bruchsteinmauern abgestützt. An einigen Stellen wurden die Trockenmauern allerdings bereits durch vermörtelte Quadersteinmauern ersetzt. Die detaillierte Geschichte des Weges kann im IVS-Streckenbeschrieb UR 25.3.1 nachgelesen werden.

Im Mai 2010 ist unmittelbar ausserhalb von Hospental eine der trocken gemauerten Stützmauern auf einer Länge von rund zwölf Metern eingestürzt. Bei der Ursachenanalyse zeigte sich unter anderem, dass die gesamte Trockenmauer mit witterungsanfälligem Gestein durchsetzt ist, welches die Stabilität des Mauerwerkverbandes beeinträchtigte.

Im Sommer 2012 wurden die eingestürzte Stützmauer sowie angrenzende instabile Mauerteile in Trockenmauerbauweise neu aufgebaut. Da die Mauer bis zu vier Meter hoch ist, musste beim Wiederaufbau Wert auf eine stabile Bauweise gelegt werden.

Ausführung: Juni und Juli 2012

Instandstellungskosten: 170‘000.–

Erstellen einer statisch anspruchsvollen Stützmauer in trockener Bauweise

Mit einer Länge von 30 Metern und einer Höhe von bis zu vier Metern über Terrain waren die Anforderungen an die Statik der Mauer hoch. Aus Sicht der historischen Verkehrswege war es ein Anliegen, dass die Mauer entsprechend dem historischen Vorbild in trockener Bauweise instand gestellt wird.

Als Ursache des Einsturzes der historischen Mauer wurden folgende Punkte identifiziert [Synaxis 2012: 8]:

- eine im Verhältnis zur Mauerhöhe zu geringe Mauerdicke;

- zu geringe Fundationstiefe im abfallenden Gelände;

- zu wenig Bindersteine im Mauerwerksverband;

- fortgeschrittene Zersetzung von verwitterungsanfälligen metamorphen Sedimentgesteinen (Tavetscher Zwischenmassiv) bis hin zum Ausbruch einzelner Steine aus dem Mauerwerksverband;

- mangelnder Unterhalt der Trockenmauer und der Entwässerungseinrichtungen.

Beim Neuaufbau der Mauer wurden folgenden Massnahmen ergriffen, um die Stabilität der Mauer zu verbessern bzw. zu gewährleisten:

- Die Mauerdicke am Mauerfuss beträgt neu gut zwei Meter (d. h. die Fundamentbreite beträgt etwas mehr als die Hälfte der Mauerhöhe). Der Anzug liegt bei 7:1.

- Das Fundament wurde rund einen Meter tief in das Gelände eingebunden und in Beton versetzt.

- In jeder zweiten bis dritten Steinlage kamen durchgehende Bindersteine zum Einsatz.

- Verzicht auf den Einsatz von verwitterungsanfälligen Sedimentgesteinen: Die bestehenden verwitterungsresistenten Granitsteine wurden wiederverwendet und durch vergleichbare Granitsteine aus dem nahen Steinbruch „Güetli“ in Gurtnellen ergänzt.

- Die Kolonnensteine, die als Absturzsicherung dienen, wurden eingemörtelt.

- Die Strassenentwässerung wurde optimiert und erfolgt bergseitig.

Bewertung der Instandstellung aus Sicht der historischen Verkehrswege

Mauer kurz nach dem Einsturz im Sommer 2010 (Foto: R. Stärk, Synaxis)

Stark verwittertes Sedimentgestein im historischen Mauerwerksverband (Foto: J. Zurschmiede, Basler & Hofmann)

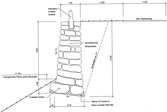

Skizze der realisierten Trockenmauer (Abbildung: R. Stärk, Synaxis)

Blick hinter die Mauer während der Instandstellung (Foto: J. Zurschmiede, Basler & Hofmann)

Die Instandstellung zeigt, dass auch hohe Stützmauern in trockener Bauweise instand gestellt werden können. Das Resultat überzeugt und ist aus denkmalpflegerischer Sicht gegenüber der oft zur Diskussion stehenden Verblendmauertechnik zu bevorzugen, da die Mauer ihre historische Funktion weiterhin erfüllt und nicht zur Fassade degradiert wird (vgl. dazu auch die Grundsatzüberlegungen der Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege [2007] in den „Leitsätzen zur Denkmalpflege in der Schweiz“, Kapitel 4 und 5).

Einige Verbesserungsmöglichkeiten aus Sicht der historischen Verkehrswege bestehen allerdings: So stellt sich die Frage, ob der Einsatz von Beton im Fundament und zur Stabilisierung der Kolonnensteine tatsächlich eine Notwendigkeit war. Zudem hätte das Mauerbild durch den Einsatz von etwas kleineren und etwas formwilderen Bruchsteinen noch näher am historischen Bestand gehalten werden können.

Grenzen der Übertragbarkeit

Das Objekt stammt aus den 1820er Jahren und weist für die Epoche und den Standort typische Baumerkmale auf. Beim Übertragen der Baumethoden auf andere Projekte ist stets dem regionalen und historischen Kontext Rechnung zu tragen.

Kontaktadressen

- Projektleitung und Ingenieursleistungen: Synaxis AG Uri, Rolf Stärk, Marktgasse 4, 6460 Altdorf,

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. - IVS-Fachstelle des Kantons Uri: siehe Adressliste

Quellen

- Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege, 2007: Leitsätze zur Denkmalpflege in der Schweiz. Zürich.

- Synaxis AG, 2012: Sanierung Trockenmauer Alte Gotthardstrasse, Gemeinde Hospental. Abschlussdokumentation. Altdorf.

- TUFNELL, Richard et al., 2009: Trockenmauern. Anleitung für den Bau und die Reparatur. Steffisburg.